HSE Digital Teaching and Learning Lab

Universitätsplatz / Grabengasse 14 (Triplex)

Seminarraum P18

69117 Heidelberg

Deutschland

WORKSHOP FÜR ANGEHENDE LEHRKRÄFTE IN DEN GEISTES- UND SOZIALWISSENSCHAFTEN

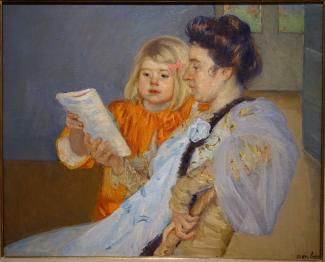

Das fünfte der 17 Sustainable Development Goals (SDGs) widmet sich dem Ziel, Geschlechtergerechtigkeit und Selbstbestimmung für alle Frauen und Mädchen zu erreichen und ist damit ein zentraler Pfeiler innerhalb des Gesamtkonzepts der Vereinten Nationen zur Förderung einer nachhaltigen Entwicklung weltweit. Mangelnde Bildung, finanzielle Einschränkungen und intellektuelle Diskriminierung waren die Bedingungen, mit denen Frauen über Jahrhunderte zu kämpfen hatten – in vielen literarischen Epochen haben sie trotzdem geschrieben. Ihre Texte von herausragender Qualität wurden lange Zeit von Gesellschaft und Literaturwissenschaft systematisch ignoriert. Eine Auseinandersetzung mit diesen Werken und den geschlechtsspezifischen Aspekten der Kanonbildung bietet ein erhebliches wissenschaftliches und ästhetisches Potenzial.

Die Dominanz von männlichen Schriftstellern und ihren Werken im literarischen Kanon bildet sich auch im Schulunterricht ab. Ein ausschließlicher und unreflektierter Rückgriff auf Texte dieses männlich geprägten Schulkanons steht einer adäquaten Behandlung einer auch sozialhistorisch verstandenen Literaturgeschichte aber nicht nur im Wege, sondern birgt gar die Gefahr, die in den Werken präsentierten historischen Frauenbilder als Abbildung der Wirklichkeit misszuverstehen. Die Berücksichtigung der Werke von Schriftstellerinnen und des emanzipatorischen Potenzials der Texte sowie der kritische Umgang mit dem Schulkanon sind daher für eine angemessene Gestaltung des Unterrichts unerlässlich. Solche Reflexionen lassen sich auch auf andere Fächer und ihre Wissensbestände, insbesondere die der Geistes- und Sozialwissenschaften, anwenden.

Ausgehend von einer theoretischen Diskussion über Bedingungen der Literaturproduktion und Kanonbildung im Wandel der Zeit wollen wir in diesem Workshop konkrete Unterrichtsbeispiele analysieren, die den Versuch unternehmen, Schülerinnen und Schülern einen geschlechtersensiblen und historisch informierten Blick auf Literatur zu vermitteln. Anschließend sollen die Studierenden in Gruppen- oder Einzelarbeit selbst entsprechende Lehr-Lern-Formate für die eigene Unterrichtspraxis entwickeln. Als Beispiel für den Workshop dient eine Einheit des Deutschunterrichts, die bereits mit Schülerinnen und Schülern der gymnasialen Oberstufe erprobt wurde.

HINTERGRUND

Während heute nahezu alle in Deutschland geborenen Personen die Möglichkeit haben, literarische Werke zu verfassen und zu veröffentlichen, war der Zugang zum literarischen Markt in den meisten vergangenen Epochen stark eingeschränkt. Zunächst ist ein ausreichender Zugang zu Bildung natürlich Voraussetzung dafür, literarisch tätig zu werden. Darüber hinaus haben aber auch Faktoren wie Zeit, finanzielle Unabhängigkeit und auch geschlechtsspezifische Rollenbilder Einfluss auf die Möglichkeit zur Literaturproduktion. Historisch waren es daher vor allem gebildete, relativ wohlhabende Männer, die Bücher schrieben und veröffentlichten. Doch auch die wenigen Frauen, die aufgrund ihrer privilegierten Situation die Möglichkeit hatten, literarisch tätig zu werden, sind im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen meist weitgehend vergessen. Ihre Texte wurden nicht ‘kanonisiert’.

An der Aufnahme eines Textes in einen Kanon, vom Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft definiert als „Zusammenstellung als exemplarisch ausgezeichneter und daher für besonders erinnerungswürdig gehaltener Texte“, sind im zeitlichen Verlauf zahlreiche verschiedene Akteure wie Verlage, Schulen oder die Literaturkritik beteiligt. Durch das komplexe Zusammenwirken der genannten Faktoren bildeten sich in verschiedenen historischen Kontexten geschlechtsspezifische Produktions- und Rezeptionsformen von Literatur. Selbst wenn wie im 19. Jahrhundert Werke von Frauen in größerer Zahl veröffentlicht und gelesen wurden, galten sie meist als Trivialliteratur und dementsprechend als Texte von geringerer Qualität. Eine Aufnahme in den zeitgenössischen Kanon fand äußerst selten statt. Durch den häufigen Rückgriff auf ältere Kanones pflanzte sich diese ungleiche Repräsentation bis in die Gegenwart fort.

Im Rahmen der in den 1970er Jahren aufkommenden Feministischen Literaturwissenschaft wurde eine Wiederentdeckung und Behandlung vernachlässigter Texte von Autorinnen sowie eine geschlechtssensible Neuinterpretation der Texte männlicher Autoren unternommen, die Frauenfiguren in ihrem Werk konzipieren. In diesem Sinne wurden in den letzten Jahren vereinzelt ‘Gegenkanones’ mit Texten von Autorinnen wie z. B. das Onlineprojekt Die Kanon oder Prosaische Passionen (herausgegeben von Sandra Kegel) veröffentlicht.

DOZIERENDE

- Marvin Asmussen, Maximilian Bullemer und Leyla Rommel (Lehramtsstudierende der Germanistik, Universität Heidelberg)

- Dr. Nicole Aeschbach (Heidelberg School of Education)

ANMELDUNG | ERWERB VON LP

Interessierte Studierende aus den geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen der lehramtsbezogenen Studiengänge an der Universität Heidelberg und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg senden ihre Anmeldung unter Angabe ihrer Studienfächer bitte per E-Mail bis zum 04.11.2024 an zq-nachhaltigkeit@heiedu.uni-heidelberg.de. Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

Der zweiteilige Workshop kann sowohl als Einzelveranstaltung als auch im Rahmen der Zusatz-/Querschnittsqualifikation Nachhaltigkeit als Vertiefungsbaustein (2 LP) belegt werden. Die Teilnehmenden bringen sich aktiv an den Präsenzterminen ein, bereiten die zweite Sitzung inhaltlich vor und gestalten ein Arbeitsblatt oder einen Stundenentwurf, den sie bei den Dozierenden einreichen.